L’exploration d'une image

L’exploration d’une image peut se révéler une expérience riche et plurielle, suscitant plaisir et émotion. Si certaines œuvres nous captivent instantanément, d’autres exigent une observation attentive, une plongée dans leurs méandres, avant de dévoiler leur essence profonde.

Cet article se propose d’explorer l’art de la lecture d’images sous différents angles :

- Pluralité des thèmes et des approches : L’art se nourrit d’une variété infinie de thèmes, et chaque artiste les aborde avec une singularité qui lui est propre. L’analyse de ces choix artistiques, qu’il s’agisse des sujets représentés ou des techniques employées, offre un éclairage précieux sur l’intention de l’artiste et le contexte de création.

- Surmonter les obstacles techniques : La représentation du monde sur une surface plane, comme le souligne l’analyse de l’espace dans l’art occidental, est un défi technique constant. Comprendre comment les artistes ont déjoué ces obstacles, comme le montre l’utilisation de la perspective par Fra Angelico, contribue à une appréciation plus fine de leur œuvre.

- La composition, orchestratrice du regard : L’agencement des éléments constitutifs d’une image – formes, couleurs, lignes – joue un rôle fondamental dans sa perception. La composition, telle une partition musicale, guide notre regard, crée des équilibres et des tensions, et participe pleinement à l’impact émotionnel de l’œuvre. Ce point sera abordé plus en détail dans le chapitre consacré à la composition.

- Messages subliminaux et jeux de piste visuels : Certaines images intègrent des messages subtils, des références dissimulées, qui se révèlent à un œil averti.

Il est important de souligner que même les images qui, au premier abord, ne nous attirent pas, peuvent recéler une beauté cachée. L’analyse, en nous permettant de saisir les intentions de l’artiste et les moyens mis en œuvre, nous ouvre les portes d’une compréhension approfondie et enrichit notre expérience esthétique.

En définitive, apprendre à lire une image, c’est s’initier à un langage visuel complexe et fascinant. C’est affûter notre regard, le rendre plus critique et perspicace, pour décrypter les multiples niveaux de sens et d’émotions que l’artiste a souhaité partager. L’analyse d’un large éventail d’œuvres, contribue à aiguiser notre regard et à passer d’une contemplation passive à une observation active et éclairée.

L'image et ses perspectives

L’appréhension d’une image offre une multiplicité de perspectives. Ce chapitre en explore quatre, s’articulant autour de styles et d’époques distinctes, et nous invitant à un regard kaléidoscopique.

Langage et genèse de l'image

Interrogeons-nous sur la fonction première de l’image…

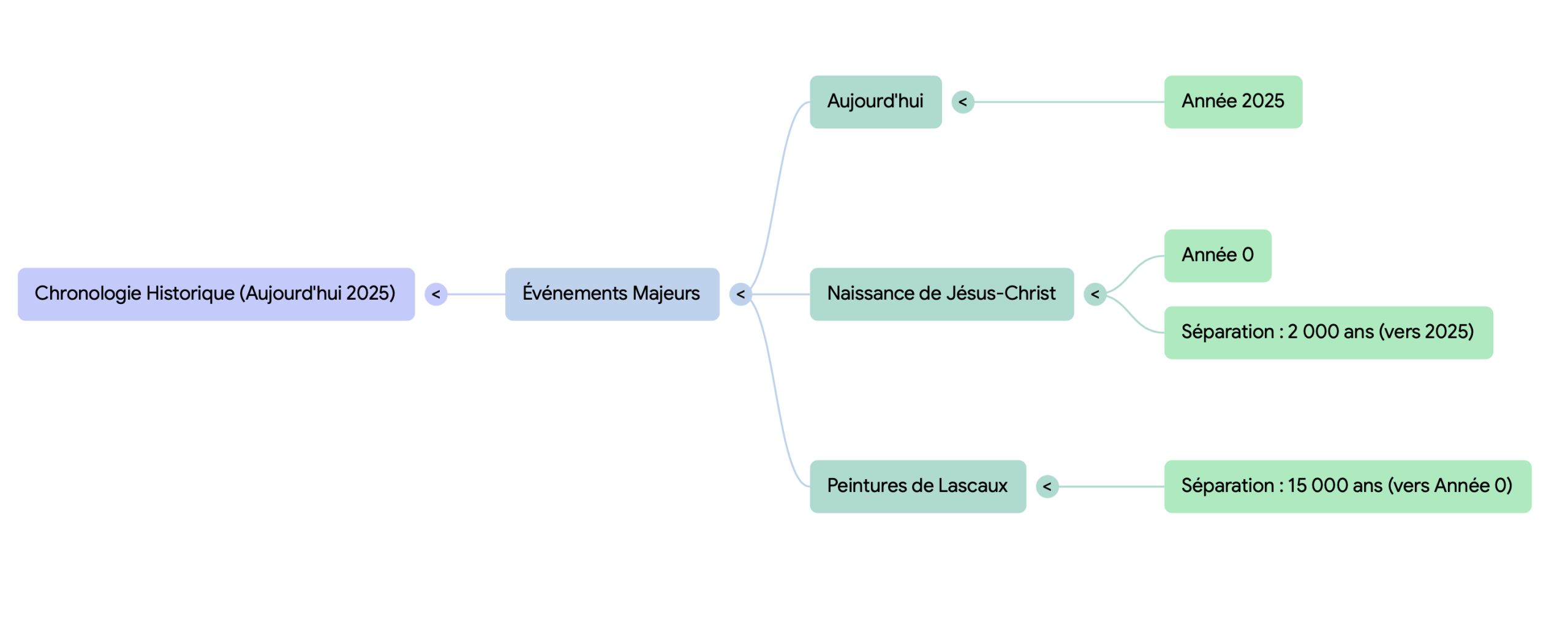

Bison, ours, lion, chevaux… De Chauvet à Lascaux, l’animal est une figure omniprésente des grottes ornées. La plupart des publications sur Lascaux datent les célèbres peintures de la grotte de 17 000 ou 18 000 ans.

Pour information : 17 000 à 18 000 ans avant aujourd’hui correspondent environ à 15 000–16 000 avant J.-C

Mais à quoi servaient-elles, ces images vives, puisqu’elles ornaient généralement des renfoncements obscurs, à une certaine distance de l’entrée ? D’aucuns ont suggéré qu’elles faisaient office de rituel magique censé permettre au créateur et à sa tribu de prendre au piège l’animal représenté alors que d’autres spécialistes proposent toutefois une lecture plus large : l’image pourrait avoir été un moyen de raconter le monde, de transmettre des savoirs essentiels — reconnaître une espèce, comprendre un comportement, mémoriser un territoire.

Dans ces espaces souterrains, l’acte de peindre devenait peut-être une manière de fixer une pensée ou une émotion, une forme de langage avant l’écriture. L’image, alors, n’était pas seulement décorative : elle participait à la vie sociale, spirituelle et cognitive des groupes humains qui la créaient.

Des images faciles à saisir

La Résurrection de Lazare : images et émotions à travers le temps

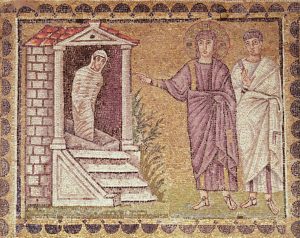

La scène de la Résurrection de Lazare a été représentée de différentes manières au fil des siècles. Chaque artiste raconte l’histoire de façon claire, mais avec des styles et des émotions variés.

- Mosaïque du VIᵉ siècle, Basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf

Dès le VIᵉ siècle, Lazare est montré sortant du tombeau, tandis que le Christ accomplit le miracle. Les figures sont simples, sans émotion ni dimension sensorielle. , très faciles à reconnaître. À cette époque, beaucoup de spectateurs ne savaient pas lire, alors ces images servaient à apprendre l’histoire de la Bible simplement et efficacement. - Duccio, 1310–1311

Quelques siècles plus tard, Duccio reprend la scène en ajoutant davantage de réalisme et de narration. Lazare sort encore emmailloté, mais les témoins montrent leurs réactions : surprise, crainte et émerveillement. L’image reste claire, mais elle devient aussi émotive et dramatique, montrant comment le vivant ressent le miracle et participe à l’histoire. - Giotto, Chapelle de l’Arena, Padoue, 1303

Giotto innove fortement : Lazare est cadavérique et blafard, et son corps semble dégager une odeur qui affecte ses proches. Les deux sœurs se couvrent le visage et certaines se détournent. Cette représentation dramatique met en avant la dimension sensorielle et morbide de la résurrection et montre l’influence des croyances médiévales sur les revenants et les fantômes. Le miracle devient un moment d’intense émotion, mêlant horreur et émerveillement. Cette idée se retrouve aujourd’hui encore dans le cinéma, comme dans La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese (1988), où la présence et l’odeur du mort obligent les vivants à se confronter au corps ressuscité.

Enseigner, raconter et faire ressentir une histoire

En conclusion, ces œuvres montrent que l’image est un outil puissant pour enseigner, raconter et faire ressentir une histoire. De la mosaïque hiératique à la peinture expressive de Giotto, puis au cinéma contemporain, le style change, mais le but reste le même : rendre l’histoire compréhensible tout en touchant le spectateur dans ses émotions et ses sens.

Jalousie et Duperie

Dans cette œuvre maniériste du XVIe siècle, l’artiste représente une scène allégorique complexe mettant en scène Vénus, déesse païenne de l’amour, dans une étreinte presque érotique avec son fils Cupidon, figuré avec des ailes. À droite de ce groupe central, un jeune garçon souriant incarne le Plaisir. Derrière lui, une étrange jeune femme vêtue de vert, dont le corps émerge de sa robe en révélant des détails reptiliens, symbolise sans doute la Tromperie : belle de visage mais laide sous la surface, elle est souvent associée à l’Amour.

À gauche du groupe principal, une vieille femme en furie s’arrache les cheveux. C’est la Jalousie, combinant l’envie et le désespoir, qui forme elle aussi un pendant de l’Amour.

Dans la partie supérieure, deux figures soulèvent un rideau qui masquait initialement la scène. L’homme, représentant le Temps, porte des ailes et un sablier emblématique sur son épaule. C’est lui qui révèle tout ce qui finit par contrarier l’amour charnel, ici dépeint. La femme qui lui fait face à gauche représente la Vérité. Elle dévoile le mélange complexe de joie et de terreur inséparable du don de Vénus.

L’image énonce ainsi une maxime morale : Jalousie, Tromperie et Plaisir vont parfois de pair avec l’Amour. Cependant, cette morale n’est pas communiquée avec la simplicité immédiate des épisodes bibliques. Elle prend la forme d’une allégorie aussi complexe qu’obscure, fondée sur le procédé de personnification. Son but n’est pas d’éclairer les illettrés avec une histoire édifiante, mais d’intriguer, voire de taquiner un public cultivé.

En effet, ce tableau a été réalisé pour le grand-duc de Toscane, qui en a fait don à François Ier, roi de France. Il s’agit donc d’une image destinée à distraire et à édifier une élite sociale et culturelle.

Aucune allégorie subtile à démêler

Entre les années 1920 et 1950, des centaines d’artistes se convertissent à la peinture abstraite. Après la Seconde Guerre mondiale, la peinture abstraite dans sa période contemporaine sera couronnée de succès et atteindra son apogée. L’école parisienne (Hartung) et une nouvelle génération d’artistes américains avec Rothko, Pollock… évoluent alors vers la représentation d’impressions subjectives sans aucune recherche de forme, avec un art expressif qui culminera dans l’art informel, minimal, l’abstraction lyrique et la peinture d’action américaine. La fin de la Seconde Guerre mondiale voit New York devenir la capitale de l’art contemporain. Une génération de peintres américains désinhibés, ambitieux et influencés par des artistes européens en exil reprend le flambeau.

Ces œuvres n’évoquent en rien le monde ordinaire : pas de bison à piéger, ni de mythe à relayer, ni d’allégorie subtile à démêler. Ces œuvres archivent le geste du peintre projetant ses couleurs sur l’immense toile pour créer un schéma abstrait, mais animé, pour certains palpitant. À quoi peut servir une telle œuvre ? Elle entend faire voir l’activité créative et l’énergie purement physique de l’artiste, révéler son corps et son esprit en pleine action, une fois qu’il se « met à l’œuvre ».

Qu'est-ce que l'image manifeste de la culture qui l'a vu naître ?

La peinture rupestre a quelque chose à nous dire sur les hommes préhistoriques, ces nomades qui se réfugiaient parfois dans les grottes mais qui chassaient les bêtes sauvages sans édifier de foyer permanent.

La mosaïque chrétienne du VIe siècle reflète une culture paternaliste, selon laquelle il revient à une élite éclairée d’instruire les masses illettrées car en effet ce sont bien les élites, comme les moines ou les responsables religieux, qui dirigeaient l’enseignement et la transmission de la foi.

L’allégorie du Bronzino en a long à dire sur le milieu aristocratique raffiné d’esprit et de mœurs, un peu blasé peut-être, qui raffole des énigmes et met l’art au service de ses jeux d’esprit.

Les tableaux du XXe siècle, comme ceux de Rothko, offrent un aperçu d’une autre époque, portant aux nues la vision personnelle de l’artiste et le caractère unique de sa performance. Cette époque récuse, semble-t-il, les valeurs traditionnelles de la classe dominante ; elle encourage les artistes à s’exprimer en toute liberté et en toute originalité.

En conclusion, l’illusion du naturel et le défi de représenter une image réaliste et convaincante resteront un enjeu crucial et stimulant pour les artistes au cours de l’Antiquité classique (600 av. J.-C. – 300), puis de la Renaissance (qui commence au XVe siècle) jusqu’au début du XXIe siècle.