Introduction à l’évolution de l’espace dans l’art

L’exploration de l’espace dans l’art a traversé les âges, depuis les premières représentations en passant par la Renaissance*, jusqu’à la période actuelle, qui englobe les œuvres d’artistes plasticiens réalisées après 1945 jusqu’à nos jours. Nous étudierons le parcours et tenterons de mettre en lumière les défis auxquels les artistes ont été confrontés pour créer l’illusion de profondeur et de réalisme sur des surfaces planes, pour ainsi dire : comment gérer un espace donné.

Nous étudierons ici des œuvres emblématiques telles que :

I. Enlumineur anonyme, L’Annonciation, 1250

II. Fra Angelico, L’Annonciation, 1440-1450

III. Andrea Del Castagno, La Cène, 1445-1455

IV. Léonard de Vinci, La Cène, 1495-1498

V. Tintoret, La Cène, 1592-1595

Nous analyserons ensuite aujourd’hui, l’importance de l’espace dans la conception visuelle.

*La Renaissance est un moment de l’histoire représentant la transition entre deux périodes historiques: le Moyen Âge et les Temps modernes. On situe la Renaissance entre 1400 et 1600.

L’Annonciation et La Cène

La représentation de L’Annonciation et de La Cène à travers l’histoire de l’art offre un exemple fascinant de l’évolution des styles et des techniques de composition. En comparant différentes interprétations de ce thème religieux majeur, nous pouvons observer comment les artistes ont utilisé l’espace, la lumière et la composition pour transmettre des messages et des émotions spécifiques.

Pour rappel, L’Annonciation est un événement religieux important dans la tradition chrétienne. Il s’agit du moment où l’ange Gabriel annonce à la Vierge Marie qu’elle a été choisie par Dieu pour devenir la mère de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L’Annonciation fait alors partie des thèmes couramment représentés dans l’art byzantin.

La Cène (du latin cena, qui signifie « repas du soir ») elle, est un événement central dans la tradition chrétienne. Il s’agit du dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples avant son arrestation et sa crucifixion.

L’évolution de l’approche artistique, passant d’une représentation symbolique à une vision plus naturaliste, témoigne de l’impact significatif de la Renaissance sur la perception de l’espace. En outre, l’utilisation de l’espace joue un rôle crucial dans la manière dont une œuvre est interprétée, orientant le regard du spectateur et créant une expérience visuelle unique.

Enfin, l’importance de l’espace s’étend au domaine du design graphique, où l’on distingue l’espace visuel, l’espace structurel et l’espace typographique comme des éléments essentiels pour une composition à la fois harmonieuse et efficace.

I. Analyse de l’oeuvre : Enlumineur anonyme, L’Annonciacion, 1250

Il s’agit d’une miniature enluminée* médiévale représentant L’Annonciation, probablement extraite d’un manuscrit arménien datant du XIIIe siècle. Nous analysons donc ici un épisode biblique.

Dans l’art byzantin et orthodoxe, la Vierge apparaît généralement à droite, dans un cadre fortement architecturé, tandis que Gabriel se tient sur sa gauche.

La scène apparaît également dans les décors des églises. Le thème est exploité dans toutes les formes d’art : sur des mosaïques miniatures, sur des plaques d’ivoire, dans des médaillons, en orfèvrerie, dans les manuscrits et sur des tissus.

Les artistes semblent accorder peu d’importance à la proportion et à la perspective.

Cette œuvre illustre bien l’approche médiévale, où l’accent est mis sur la narration et la symbolique plutôt que sur la représentation réaliste de l’espace. Les artistes de cette époque privilégient souvent la clarté du message religieux, utilisant des conventions visuelles qui ne cherchent pas à tromper l’œil du spectateur.

*Une enluminure est une décoration peinte (parfois avec de l’or) qui orne un manuscrit – souvent religieux. Elle peut être : une lettrine (grande lettre décorée au début d’un texte), une bordure richement ornée ou une miniature (petite scène illustrée, souvent biblique).

Analyse Iconographique

L’ange Gabriel, à gauche, est représenté en mouvement, vêtu d’une toge riche et doté d’ailes colorées. Son bras levé indique la transmission du message divin. À droite, la Vierge Marie, en manteau bleu symbole de pureté, incline la tête dans une posture humble et recueillie, répondant au message céleste.

Analyse symbolique

L’architecture et les colonnes évoquent le Temple ou un lieu sacré. Les fleurs stylisées rappellent la pureté et le paradis. Les halos dorés soulignent la sainteté des deux figures.

Style artistique

L’œuvre mêle influences byzantines et arméniennes, visibles dans l’usage de l’or, les couleurs vives, l’absence de perspective réaliste, les drapés stylisés et les bordures richement décorées. L’ensemble privilégie la symbolique à la représentation naturaliste.

Contexte historique

Au XIIIe siècle, l’Arménie est un centre culturel chrétien majeur. Les manuscrits enluminés jouent un rôle crucial dans la préservation de la foi. Ces œuvres sont produites dans des ateliers monastiques et servent autant à enseigner qu’à méditer.

Héritage artistique

Cette enluminure illustre une conception spirituelle de l’art, centrée sur le message plutôt que sur la réalité physique. Elle témoigne d’un moment clé de l’histoire de l’art, avant l’émergence, à la Renaissance, d’une représentation plus réaliste de l’espace et des figures.

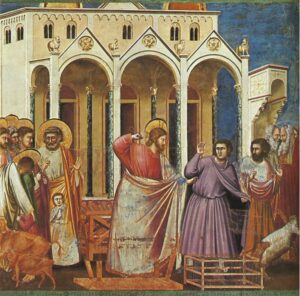

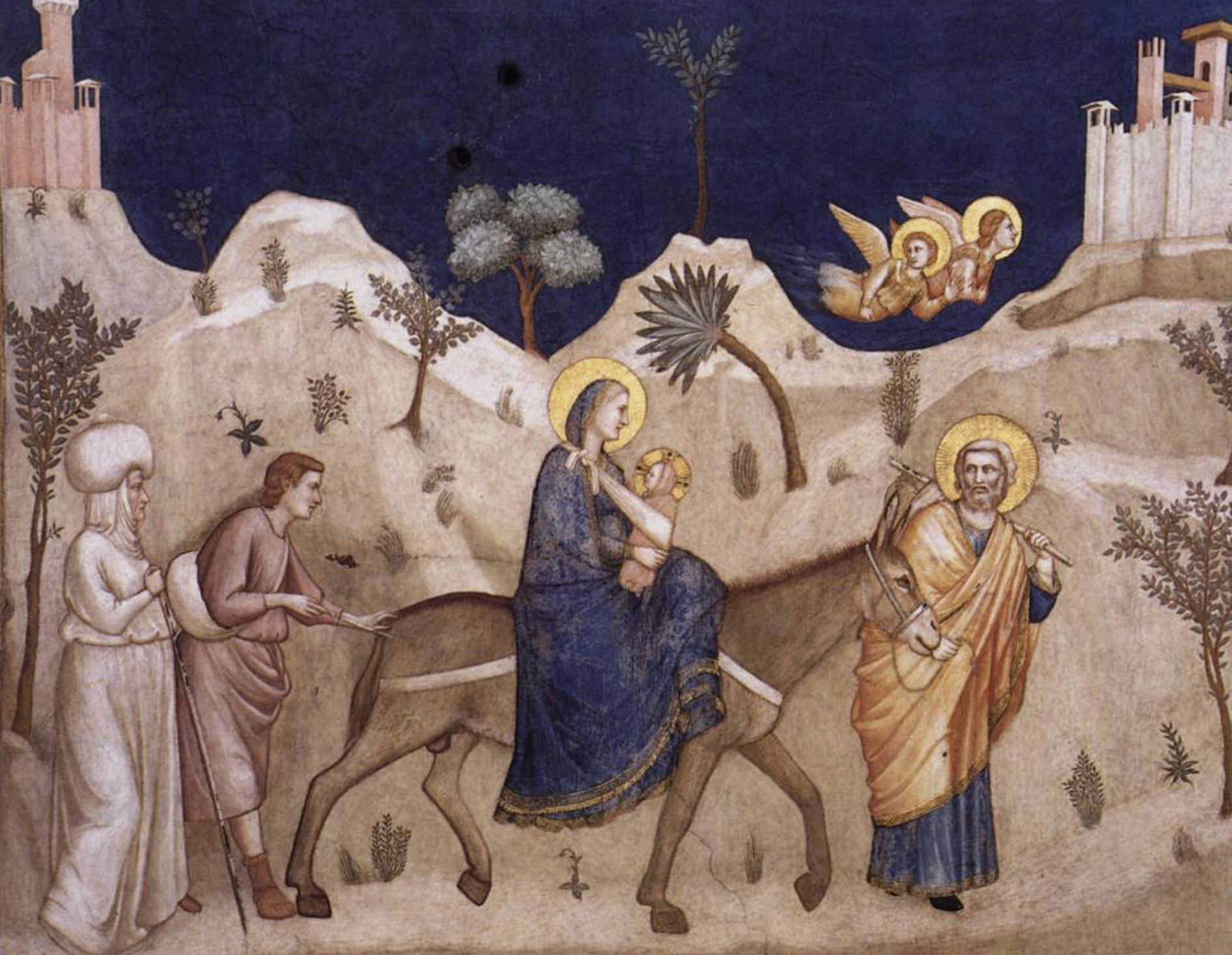

Voici trois oeuvres médiévales significatives qui mettent en lumière les conventions artistiques de l’époque.

I. Les fresques de la chapelle Scrovegni, début XIVe siècle

De gauche à droite et de haut en bas :

Le Baptême du Christ

L’Ascension

La Crucifixion

La Présentation au Temple

L’Expulsion des marchands du Temple

Le Baiser de Judas

II. Giotto, La fuite en Egypte, 1315-1320

III. L’annonciation, Guido da Siena, 1250

La représentation de l’Annonciation à Sienne ; avec Guido da Siena, l’ange arrive encore en plein mouvement face à Marie, accompagné par la courbe des arbres au fond, comme dans l’oeuvre de Giotto

II. Analyse de l’oeuvre : Fra Angelico, L’annonciacion, 1440-1450

La représentation de l’espace dans l’art connaît une évolution majeure à la Renaissance, notamment grâce aux avancées théoriques et techniques en matière de perspective. L’œuvre de Fra Angelico, L’Annonciation, peinte entre 1440 et 1450, illustre bien cette transition vers une représentation plus réaliste de l’espace.

Contexte historique et théorique

C’est au début du XVIe siècle que l’architecte italien Brunelleschi formule les règles de la perspective à points de fuite, qui seront ensuite popularisées par Leon Battista Alberti dans son traité De Pictura. Alberti explique comment l’artiste peut structurer son tableau selon ses principes pour aboutir à une représentation vraisemblable de l’espace.

Analyse de l’oeuvre

Dans L’Annonciation de Fra Angelico, peinte une décennie après la publication du traité d’Alberti, on peut percevoir l’influence de ces nouvelles théories. Le portique représenté est solide et cohérent, les figures ont une véritable profondeur, et l’on peut estimer précisément la distance qui sépare la Vierge de la loggia. Le bout de l’aile de l’ange effleure même le côté extérieur de la colonne au premier plan, créant un effet de réalisme saisissant.

Evolution de la représentation de l’espace

L’Annonciation de Fra Angelico marque ainsi une étape charnière dans l’évolution de la représentation de l’espace dans l’art. Tout en intégrant les avancées théoriques de son époque, l’artiste les dépasse pour créer une œuvre à la fois réaliste et empreinte d’une profonde spiritualité. Ce mélange subtil de maîtrise technique et d’inspiration divine est caractéristique de la Renaissance florentine et de l’art de Fra Angelico en particulier.

Mais ce n’est pas tout, Fra Angelico utilise la lumière de manière innovante dans son œuvre pour créer une illusion d’espace et renforcer la dimension spirituelle de la scène.

Utilisation de la lumière

Dans cette peinture, la lumière joue un rôle essentiel dans la modélisation des figures et la création de profondeur. Contrairement à d’autres artistes de son temps qui employaient le clair-obscur (Ch. La Composition – L’équilibre), Fra Angelico privilégie une juxtaposition de couleurs vives et lumineuses. Cette technique permet de donner vie aux personnages tout en créant des contrastes qui accentuent la luminosité de la scène. Par exemple, la lumière semble émaner de l’ange Gabriel, illuminant la Vierge Marie et soulignant son importance dans la composition.

Illusion d’espace

L’artiste utilise également la lumière pour définir l’architecture de l’espace environnant. Les éléments architecturaux, tels que le portique et les colonnes, sont éclairés de manière à créer une impression de profondeur. Les ombres subtiles et les reflets lumineux sur les surfaces contribuent à donner une impression de tridimensionnalité, rendant l’espace plus tangible.

Contexte et influence

Fra Angelico, souvent considéré comme l’un des peintres de la lumière, s’inscrit dans un mouvement artistique qui cherche à allier spiritualité et réalisme. Son approche de la lumière et de l’espace est influencée par les théories de la perspective développées par des contemporains comme Brunelleschi et Alberti. Cette œuvre, emblématique de son style, témoigne de la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, où l’artiste parvient à intégrer des éléments de la tradition gothique tout en adoptant des techniques novatrices.

En somme, la manière dont Fra Angelico utilise la lumière dans L’Annonciation ne se limite pas à un simple effet visuel. Elle sert à enrichir la narration, à modéliser les figures et à créer un espace qui invite à la contemplation. Cette maîtrise de la lumière et de l’espace contribue à faire de cette œuvre un chef-d’œuvre de la Renaissance, alliant beauté esthétique et profondeur spirituelle.

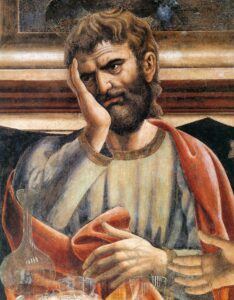

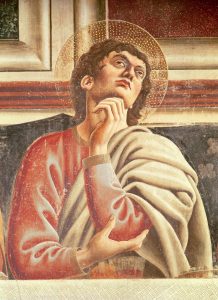

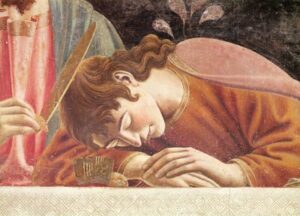

III. Analyse de l'œuvre : Andrea Del Castagno, La Cène, 1445-1450

L’œuvre La Cène d’Andrea del Castagno, réalisée entre 1445 et 1450, se distingue par son utilisation innovante de l’espace et sa composition rigoureuse. Cette fresque orne le mur du réfectoire du couvent de Sant’Apollonia à Florence, réservé aux religieuses bénédictines. Par cette localisation, l’artiste établit un parallèle entre le dernier repas du Christ et les repas des sœurs, renforçant ainsi la dimension spirituelle et méditative de la scène.

Perspective et composition

Del Castagno met en œuvre une perspective rigoureusement linéaire pour structurer l’espace. Il place la scène dans une alcôve fictive aux murs richement décorés de faux marbres polychromes, renforçant l’illusion d’une architecture réelle. La ligne d’horizon est abaissée, ce qui a pour effet de faire disparaître le plateau de la table : le spectateur ne voit que la nappe et les personnages, comme s’il était lui-même assis à une table parallèle. Cette perspective accentue la monumentalité des figures et donne une impression de proximité physique avec la scène.

La table, longiligne, sépare deux espaces : à l’avant, seul Judas est représenté, isolé du groupe ; à l’arrière, le Christ est entouré des onze autres apôtres, disposés de manière symétrique. Cette organisation permet de concentrer l’attention sur la tension dramatique du moment : l’annonce de la trahison imminente.

Narration des personnages

Le Christ, placé au centre, est serein, légèrement penché vers l’avant, comme s’il venait de prononcer les paroles qui annoncent la trahison. Son calme contraste avec les réactions diverses de ses disciples : certains sont interloqués, d’autres discutent entre eux, les gestes traduisent la stupeur et l’incompréhension. Pierre, reconnaissable à sa chevelure courte et grisonnante, se penche vers Jean, assis à la droite du Christ et visiblement accablé.

Judas, quant à lui, est placé seul, du côté du spectateur, devant la table. Son isolement visuel renforce sa marginalisation morale. Vêtu de sombre, le visage fermé, il tient un objet (probablement une bourse), signe de sa trahison. Son positionnement en rupture avec le reste du groupe le désigne d’emblée comme le traître, avant même qu’on identifie ses attributs.

Une focalisation ambiguë

Paradoxalement, Judas devient l’un des points les plus visibles de la fresque : son isolement, sa position avancée et la direction de la lumière attirent l’œil sur lui. Ce choix, bien que justifié narrativement, crée un déséquilibre visuel. Là où l’on s’attendrait à ce que le Christ soit le centre de la composition, c’est Judas qui capte d’abord l’attention. Ce décalage peut désorienter le spectateur, mais il témoigne aussi de la modernité de l’œuvre : l’artiste ne cherche pas à flatter le regard, mais à suggérer une tension dramatique forte.

Technique et héritage

Andrea del Castagno se distingue par l’audace de sa composition et l’intensité expressive de ses figures. Les couleurs franches, les contours marqués confèrent à la scène une grande puissance plastique. Les personnages, presque sculpturaux, dégagent une présence physique impressionnante.

Cette œuvre influencera plusieurs générations d’artistes. Léonard de Vinci, notamment, en revisite la thématique en 1495, avec une approche plus douce et une perspective atmosphérique plus subtile dans sa propre Cène à Milan. Del Castagno, en revanche, reste fidèle à une monumentalité rigide, presque sévère, qui confère à sa fresque une solennité toute florentine.

Conclusion

La Cène d’Andrea del Castagno est une œuvre emblématique du Quattrocento* florentin, à la croisée entre tradition médiévale et innovations renaissantes. Par sa maîtrise de la perspective, la force expressive de ses personnages et l’utilisation de l’espace architectural, elle illustre à la fois la recherche de vérité spirituelle et la rigueur formelle propres à la Renaissance. Malgré certaines tensions dans la focalisation visuelle*, l’œuvre demeure une référence majeure dans l’histoire de la représentation du dernier repas du Christ.

*Le Quattrocento désigne le XVe siècle italien – plus précisément la période de 1400 à 1499 – et correspond à la première grande phase de la Renaissance en Italie.

*La focalisation visuelle désigne le point sur lequel le regard se concentre dans une image, une scène ou une composition. C’est le centre d’attention visuelle, celui que l’œil perçoit en premier ou vers lequel il est guidé.

Sur la scène originale, de gauche a droite :

Les apôtres Matthieu, Philippe, Thomas, Jacques, Pierre, Judas (devant), Jésus, Jean, André, Barthélémy, Thaddée, Simon, Jacques le mineur

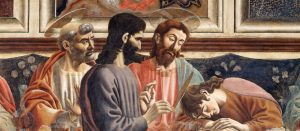

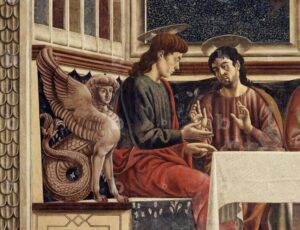

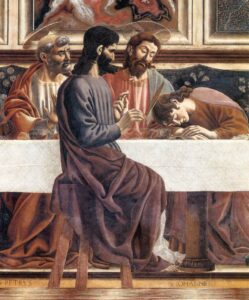

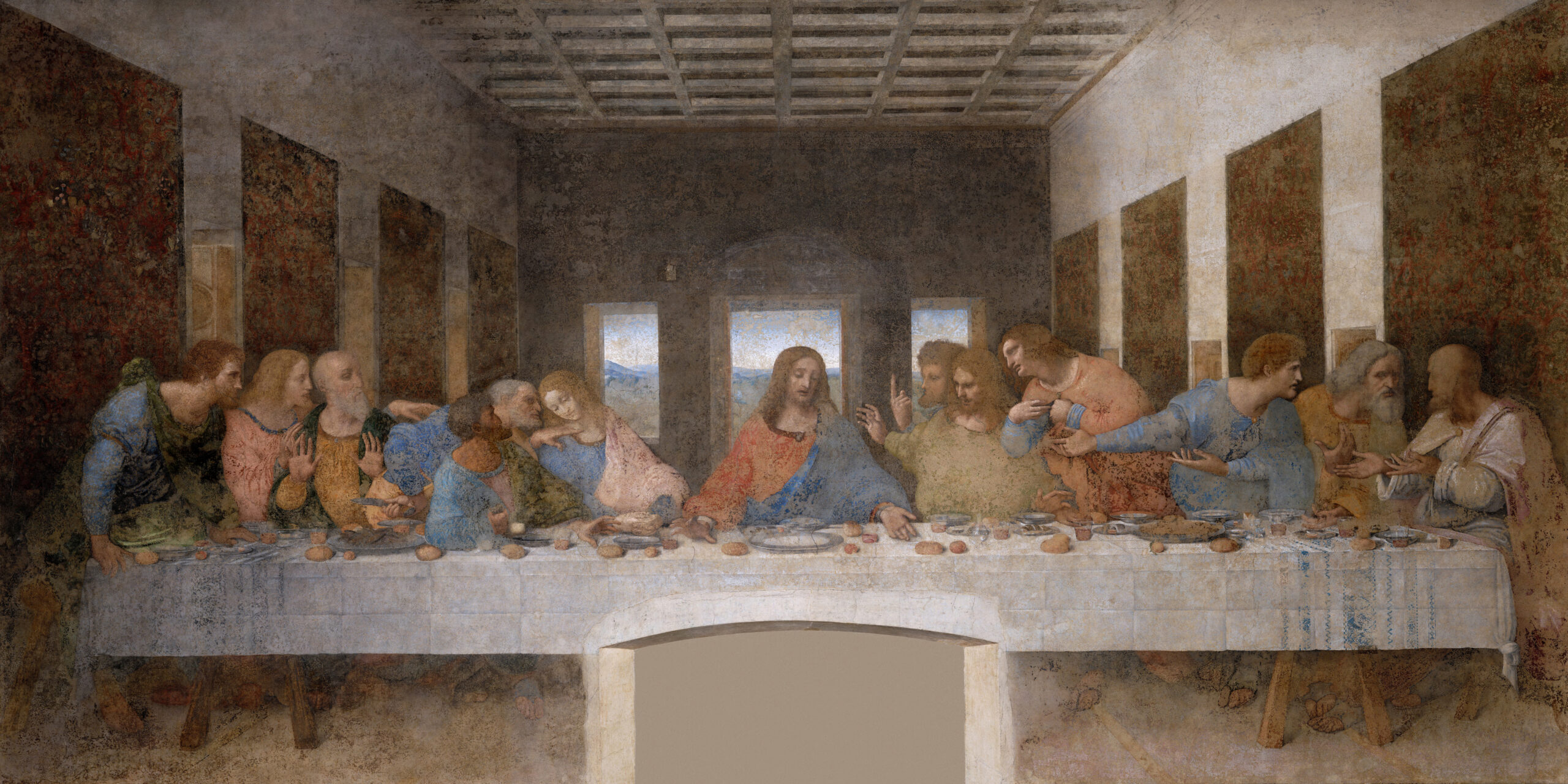

IV. Analyse de l'œuvre : Léonard de Vinci, La Cène, 1495-1498

La Cène de Léonard de Vinci, peinte entre 1495 et 1498, est souvent considérée comme l’une des représentations les plus mémorables et apaisantes de cet épisode biblique. Bien que l’espace représenté ne soit pas entièrement réaliste, l’œuvre parvient à capturer l’essence de la scène avec une profondeur émotionnelle remarquable.

Composition et perspective

Dans cette fresque, la scène est organisée de manière à ce que le Christ soit placé au centre, encadré par une fenêtre derrière lui. Les lignes de fuite de la perspective architecturale convergent vers sa tête, renforçant son importance tant sur le plan spatial que symbolique. Cette disposition crée un effet d’isolement autour de sa figure, accentuant son silence en contraste avec l’agitation des apôtres qui l’entourent. Ceux-ci ne sont pas disposés en une seule rangée, mais regroupés par trois, ce qui dynamise la composition et reflète leur trouble face à l’annonce de la trahison.

Emotions et interactions

La déclaration du Christ, L’un de vous me trahira, provoque une réaction intense parmi les apôtres, qui se lèvent, gesticulent et expriment leur indignation. Léonard de Vinci réussit à capturer cette animation dramatique, chaque personnage étant doté d’une expression unique qui témoigne de sa personnalité. Judas, bien que physiquement présent du même côté de la table que les autres, est isolé par son attitude et son placement, sa tête tournée et son visage dans l’ombre, ce qui souligne son rôle de traître.

Héritage et influence

La Cène a eu un impact durable sur l’art et la culture, inspirant de nombreux artistes à travers les siècles. Son approche novatrice de la composition et de la perspective a ouvert la voie à de nouvelles façons de représenter des scènes narratives. Bien que l’œuvre ait subi des détériorations au fil du temps, elle reste un chef-d’œuvre de la Renaissance, admiré pour sa profondeur psychologique et sa capacité à transcender le simple naturalisme.

Trompe l’oeil et illusion

L’environnement, bien que simple, est soigneusement calibré. L’utilisation de techniques de perspective de base, comme le sol carré, le plafond à caissons, les tapisseries sur les murs et les trois fenêtres en arrière-plan, crée l’illusion que la scène fait partie intégrante du réfectoire, donnant l’impression d’un trompe-l’œil sophistiqué.

Le paysage visible à travers les fenêtres pourrait représenter un emplacement spécifique dans la région du Lario supérieur, ajoutant une profondeur supplémentaire à la scène.

En combinant une composition savamment orchestrée, une utilisation innovante de la lumière et des techniques de trompe-l’œil, Léonard de Vinci parvient à créer une illusion d’espace saisissante dans La Cène, malgré les défis posés par le support mural. Cette œuvre reste un chef-d’œuvre de la Renaissance, admiré pour sa maîtrise technique et sa capacité à transcender les limites de la peinture murale.

Conclusion

En résumé, La Cène de Léonard de Vinci est bien plus qu’une simple représentation d’un moment biblique. C’est une œuvre complexe qui allie maîtrise technique, profondeur émotionnelle et innovation artistique. La manière dont l’espace est utilisé, avec une attention particulière à la perspective et à la composition, fait de cette fresque un exemple emblématique de l’art de la Renaissance, continuant d’émerveiller et d’inspirer des générations entières.

De gauche à droite et de haut en bas :

Le christ

Les apôtres Judas, Pierre et Jean

Les apôtres Thomas, Jacques le Majeur et Philippe

Les apôtres Barthélemy, Jacques fils d’Alphée et André

Les apôtres Matthieu, Jude Thaddée et Simon

V. Analyse de l'œuvre : Tintoret, La Cène, 1592-1594

À la fin du XVIe siècle, Tintoret, de son vrai nom Jacopo Robusti, réalise une interprétation saisissante de la Cène, illustrant l’institution de l’Eucharistie*. Contrairement à des représentations plus statiques, le Christ est dépeint dans une posture dynamique, entouré des apôtres, alors qu’il distribue le Saint Sacrement. Cette œuvre se distingue par son approche audacieuse de la perspective et de la composition.

* Lors de ce repas, Jésus prit du pain, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Puis il prit le vin et dit : « Ceci est mon sang, versé pour vous. ». L’Eucharistie, c’est donc le sacrement du partage du pain et du vin, institué par Jésus lors de La Cène, pour faire mémoire de sa mort et de sa résurrection. À ce moment, il institue le rite de l’Eucharistie, encore le cœur de la messe chrétienne actuellement.

Perspective et composition

Tintoret utilise une perspective oblique pour la table, ce qui crée une impression de profondeur et d’éloignement vers l’arrière-plan. Cette technique, bien que surprenante, permet de dynamiser la scène. En plaçant la table à un angle, Tintoret parvient à diriger le regard du spectateur vers le fond de la composition, tout en donnant une sensation de mouvement. Les serviteurs, situés au premier plan à droite, apparaissent plus grands que le Christ et les apôtres, ce qui renforce l’effet de profondeur, bien que cela puisse sembler déconcertant.

symbolisme

Malgré cette représentation singulière de l’espace, le Christ reste le point focal de l’œuvre, identifiable grâce à son halo lumineux. Bien qu’il soit assis à l’extrémité de la table, son aura de lumière attire immédiatement l’attention. Les apôtres, quant à eux, sont représentés dans une agitation palpable, réagissant à l’annonce de la trahison, ce qui contribue à l’intensité dramatique de la scène.

techniques picturales

Tintoret utilise des techniques de clair-obscur pour accentuer le contraste entre la lumière et l’ombre, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à la composition. Les figures sont rendues avec une expressivité remarquable, chaque apôtre affichant une réaction unique aux paroles du Christ. La fluidité des drapés et la vivacité des couleurs renforcent l’impression de mouvement et d’énergie dans la scène.

Contexte historique

Cette œuvre s’inscrit dans le contexte de la Contre-Réforme*, où l’art devait susciter des émotions et renforcer la foi. Tintoret, en tant que représentant du maniérisme*, cherche à dépasser les conventions de la Renaissance en intégrant des éléments dramatiques et émotionnels dans ses compositions. Sa version de La Cène est souvent considérée comme une réponse à des œuvres antérieures, notamment celle de Léonard de Vinci, en apportant une nouvelle dimension à la représentation de cet événement sacré.

* La Contre-Réforme désigne le mouvement de réaction et de renouveau de l’Église catholique face à la Réforme protestante au XVIᵉ siècle.

* Le maniérisme est un mouvement artistique qui apparaît vers 1520, juste après la Renaissance. C’est une période de transition où les artistes, admirant les grands maîtres (Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange), vont chercher à les dépasser en déformant volontairement les règles de la beauté classique. En effet, La Haute Renaissance (vers 1500–1520) atteint un équilibre parfait : harmonie, proportion, perspective, réalisme idéal. Les artistes du maniérisme vont rompre avec cet équilibre : Ils veulent montrer leur style, leur virtuosité, et exprimer davantage d’émotion et de tension.

Conclusion

En somme, La Cène de Tintoret est une œuvre marquante qui illustre non seulement l’évolution des techniques picturales à la fin de la Renaissance, mais aussi une approche innovante de la narration visuelle. Par son utilisation audacieuse de la perspective, de la lumière et du mouvement, Tintoret parvient à créer une scène vibrante qui engage le spectateur tout en transmettant un message spirituel puissant. On comprend dés lors pourquoi Tintoret est un pilier du maniérisme.

VI. Aujourd’hui, l’importance de l’espace dans la conception visuelle

Dans le domaine de la création visuelle, l’espace occupe une place primordiale, bien que son rôle puisse paraître ambigu aux yeux des novices. Loin d’être un simple vide, cet élément représente une dimension tangible et précise, cruciale pour tout concepteur souhaitant élaborer des compositions harmonieuses et efficaces.

Appréhender l’espace en design graphique

Contrairement à l’idée reçue, un espace vide n’est pas une opportunité manquée, mais un composant essentiel de toute création graphique réussie. Un débutant aura naturellement tendance à vouloir remplir chaque recoin disponible, tandis qu’un professionnel aguerri saura intégrer ces espaces de respiration de manière réfléchie. Ces zones de repos visuel jouent un rôle clé dans la mise en valeur des autres éléments, conférant ainsi une dynamique et un équilibre à l’ensemble.

Les trois dimensions de l’espace :

Dans le cadre du design graphique bidimensionnel, on distingue trois types d’espaces distincts :

1. L’espace visuel : Celui qui sépare et entoure les éléments graphiques, textuels et iconographiques, guidant le regard de l’observateur. Une publicité sur fond blanc, avec un tissu placé au niveau du côté inférieur droit, nous inspirera la douceur, la sensibilité, le calme. C’est l’espace représentera ces émotions.

2. L’espace structurel : Plus subtil, il définit l’architecture d’une mise en page, à travers les marges, bordures et espacements entre colonnes. Cet aspect est primordial dans la conception de supports tels que livres ou journaux.

3. L’espace typographique : Enfin, celui qui concerne les espaces à l’intérieur même du texte, comme l’interlettrage et l’interlignage. Ces ajustements sont cruciaux pour assurer une lisibilité optimale.

L’Espace, Vecteur de Dynamisme et de Narration

L’utilisation judicieuse de l’espace permet d’insuffler une dynamique à une création visuelle, générant un rythme, une direction et un équilibre. Loin de se limiter à un rôle purement esthétique, l’espace peut même évoquer une narration, invitant le spectateur à une expérience de lecture singulière.

En définitive, la maîtrise de l’espace représente une compétence essentielle pour tout professionnel du design graphique. Sa compréhension approfondie, de l’espace visuel à l’espace typographique, est un prérequis pour concevoir des œuvres visuelles captivantes et efficaces. Loin d’être un élément accessoire, l’espace est le fondement même d’une communication graphique réussie dans le paysage visuel contemporain.